「なぜ勉強するの?」

「勉強する意味がわからない」

子育てをしていれば、お子さんからそんな疑問をぶつけられることもありますよね。

あるいは中学生の子どもから聞かれて返事に困ったりすることも…。

そんな疑問に2章で明快にお答えしています。

また「なぜ子どもは学校で勉強した上に家で復習しなくちゃダメなの?」にもお答えします。

そして「勉強する意味がわからない」という疑問への大人の望ましい答え方を3章でお伝えします。

1章 子どもが勉強する意味はない?

中学校で教員をしている時、保護者の方に

「お子さんから『なぜ勉強するの?』とか『なぜ子どもだけ勉強するの?』と聞かれたことはありませんか?」

そんな質問をしてみました。

すると多くの方が「聞かれたことがある」と答えていました。

続けて、「どう返事をしましたか?」と聞くと

「高校に行くため」

といった答えが多かったです(^^;)

それじゃぁ、子どもは納得しなかっただろ!

勉強が嫌になったときに出やすい疑問「何のために勉強するの?」

頑張って勉強して、成績も伸びている生徒はあまり疑問は持たないようです(^^;)

多くの場合は、思うように集中して勉強に取り組めなかったり、頑張ったけど成績に結びつかなかったような時に疑問に思ってしまうんですね。

ですから、そんな時に、将来役に立つようにするためというのはまったく子どもの心に響きません。

勉強はしない、学習をする

横道にそれますが… 勉強という言葉は「商人が頑張って値引きをする」という意味で使われ始めたようです。

お店の人が「望まないけど」頑張って値引きをする時に「強いて勉める」わけですね。

そう考えると、「知識を得るために望まないけど努力する」という意味の勉強より、

「習い、学ぶ」学習の方が何となくいいですね(^^)/

脳まで筋肉のような体育教師もいます(^^;)

またまた横道にそれますが、ダメ教師のお話をします(^^)/

私のかつての同僚にダメダメな体育教師がいっぱいいました。

そう、まるで頭の中身まで筋肉でできているんじゃないの?と思いたくなるようなダメ教師です。

野球やバスケットボールの上手な子を中心にゲームをして、できない子を周辺に追いやるよう体育教師。

走らせてタイムを競わせ、タイムの良い子しか褒めない体育教師。

水泳授業で上手に泳げない子に「スイミングに通ったら?」と言う体育教師。

幼い頃から学習は楽しいものだと知っている子は伸びる

まだ小学校に行かない段階で学習の面白さを知っている子なら最高です!

『何でだろうね? 家に図鑑があったから見たら何かわかるかもね、一緒に見てみようか?』

その後、この子の家から「へぇ~、そうなんだ!」

という声が聞こえてきそうですね。

辛い勉強を積み重ねるのも方法ですが、学習の楽しさを知るとちょっとは違うのでは??

もちろん、小学生になってからでも、中学生になってからでも、大人になってからだって遅くはありません。

新しいことを知る楽しさ

自分で工夫してわかるようになる楽しさ

できないことができるようになる楽しさ

学んだことを生活で生かす楽しさ

ダメな体育教師の例を挙げたのは、そのことをわかっていただきたいからでした。

もちろん、ダメ教師は国語教師にも数学教師にもいました。

その教科の楽しみ方、面白さを教えるのが一番大切だということを忘れ、「何でできないの!」などと言う教師が(^^;)

そんな教師なんて辞めさせちゃえばいいんだけどな!

できればこんな教師に出会いたいものですね。

初めての子に野球というスポーツの楽しさ面白さを体感させてくれる体育教師

先週よりも走るタイムが縮まった生徒を褒め、そのワケを一緒に考えて次を目指すように指導する教師。

泳げない子を水に親しませ、楽しませ、気付いたら泳げるようにしてくれる教師。

お子さんの学校にそんな教師がいなかったら、せめて親がそう接してあげましょう。

2章 勉強する意味がないという疑問に明快な答えを

学習には、いろいろな考え方がありますので、これから書くのは1つの見解だと思ってくださいね(^^)/

なぜ勉強するのか

大きく2つの学習する意味があります。

もちろん、それに加えてそれぞれの教科のちがいもあります。

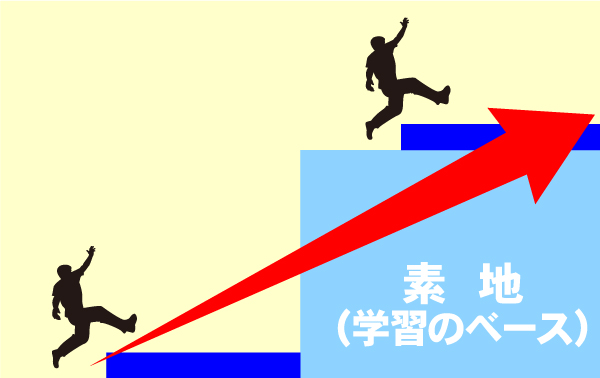

①基礎的な能力を高める(サッカーを例に)

我が家の二男は中学校の部活動でサッカーをしていました。

彼はサッカーが本当に好きでテレビでサッカーの中継があれば必ず見るし、テスト中で部活がない時も一人でよくボールを蹴っていました。

ある日、テレビを見ていると、タレントがいろいろな難しいリフティングに挑戦していました。

すると二男は早速自分でもそれを試していたのですが、驚いたことにものの数分でできたものもありました。

とても難しそうで、仮に私がやったとしたら恐らく10時間練習してもできないでしょう。

では、なぜ二男はものの数分で出来たのか?

ポイントがここにあります。

彼は今まで何十時間どころか何百時間もサッカーの練習に取り組んできたので、サッカーをする素地がある程度出来上がっていた。

だから何百時間+数分でできたと(^^)/

それにくらべ、私は今までサッカーの練習なんてほとんどしていないので、ここで10時間くらい頑張っても難しいリフティングはできないわけです。

学校時代の学習は、たくさんの分野のさまざまなことに、このサッカーの例のような強力な素地を作ることではないでしょうか。

Q:本やネットで簡単に調べられることをなぜ覚えなければいけないのか?

A:もちろん全部覚える必要はありません。でも、どこまで知識として備わっているかで考え方の幅やスピードがまったく違ってきます。

Q:電卓ですぐ答えが出ることをなぜ自分で計算する必要があるのか?

A:ルールだけを覚えてもスポーツは上手になりません。学習も同じで、やり方を学ぶだけでなく実際に頭を使うことが大切。頭は使えば使うほど優秀になります(^^)/

たとえば8×8=64ですが、多くの方は計算しなくても九九を覚えているのでパッと答えがでるでしょう?

ところが九九を覚えていない人は8×8もいちいち計算しないと答えがでません。

つまりスタートラインが違うのでスピードがまったく違ってくるわけです。

あるテレビ番組で街ゆく外国の人にインタビューをして8×8のような計算をしてもらったことがありました。

多くの外国人がなかなかうまくできないことにビックリしました。

それに比べて日本人は九九のおかげで多くの人がスラスラできます。

日本人ってすごい!

もちろん、スピードだけでなく、考え方についてもいろいろなことが知識として備わっていれば大きな違いがでます。

たとえば日本がサウジアラビヤやアラブ首長国連邦からたくさんの原油を輸入していることを知っていれば、ガソリン価格が上がったこととニュースでの中東の政治情勢が不安定なことがパッと結びついたりします。

知らない人は何を調べたらいいかもわかりませんからね(^^;)

②問題解決の能力を高める(理科を例に)

理科の時間に実験や観察でこんな経験をしたことはないでしょうか?

「きっと○○だろうから、こんな実験をして確かめてみよう」

「やってみたらうまくいかないので、ちょっと条件を変えて◇◇でしてみよう」

「◇◇でとても良い結果になったので、次は…」

この理科の仮説、検証のプロセスはまさに問題解決の過程と一緒です(^^)/

私たちは仕事をしていても、生活をしていてもいろいろな問題に直面することがたくさんあります。

その時に、仮説を立てて、実際にやってみて、さらに修正して…この繰り返しで解決することは多々あります。

俗に言われているPDCAのサイクルもこれと一緒です。

各教科の特性もあります

もちろん、各教科ごとの特性もあります。

一例をあげるなら

《国語》すべての学習の基礎になります。国語の学習を深めた人はきっと他の人の気持ちを察したり、自分の考えを上手に伝えることができる、つまりコミュニケーション能力が高まります。

《社会》まさに私たちが今、生きている社会の仕組みの勉強です。また、地理や歴史の学習も含めて、社会科の学習には「○○だから△△になって、それで◇◇という結末を招いた」という事例の宝庫です。

《数学》多面的な見方を一番養いやすい教科かもしれません。また理詰めで証明していく過程は論理的に考えを組み立てていく最高の学習ではないでしょうか。

《理科》先ほどお伝えした仮設、検証ののプロセスの学習だけでなく、私たちが生きている自然界の仕組みも学びます。

《英語》多言語の学習の入り口ですし、異文化の学びは私たちの考え方を柔軟にしてくれます。

なぜ、子どもは家に帰っても復習をしなければならないか?

多くの家庭では、大人は一日の仕事が終われば夕食に晩酌をして、その後はテレビを観てくつろいでいるのではないでしょうか。

それなのに、「子どもは部屋に入って勉強しなさい!」と言うのは、子どもにしてみれば理不尽です。

理不尽でもなぜ家に帰ってからの学習を勧めるのか。

それは求める成果が違うからです。

大人は仕事をした対価を給料で受け取ります。

だから、能率良く仕事を日中で終えれば、帰宅後にやる必要はないわけです。

子どもは学習した対価を知識や能力を身に付ける形で受け取ります。

でも、残念ながら、学校の授業でせっかく学んで覚えた知識も、時間と共に忘れていきます。

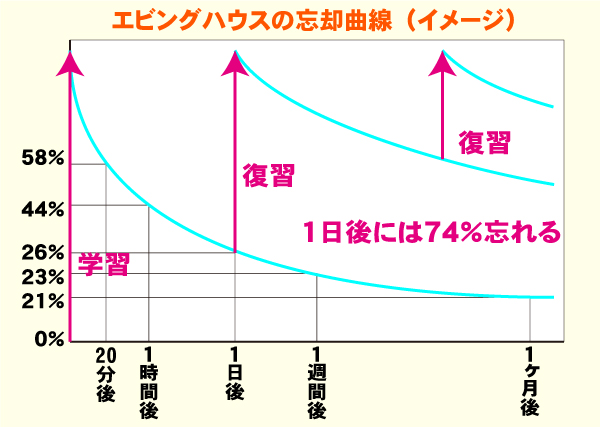

その割合を示しているのが次の忘却曲線です。

※具体的な数値にはさまざまな見解があります

ところが、学習してから数時間後にもう一度学習すると小さな努力で記憶をより確かなものにできるわけです。

さらに、一週間後にはもっと小さな努力で記憶をもっともっと確かなものにできます。

だから復習がとても大事なわけです。

大人だって給料が安ければ残業して頑張るかもな!

3章 勉強する意味を大人ならこう答えよう

大切なのは問われても即答しないことです。

小学生の子どもや中学生の子が「勉強をする意味なんてあるの?」と聞いてきたとき、知っているとつい「それはね、…」と答えたくなります。

でも、そこは我慢(^^;)

「あなたはなぜ勉強が必要だと思う?」

そういった質問を逆にお子さんに投げかけてみて、中学生なりの学習する意味、小学生なりの学習する意味を考えさせてみてはどうでしょう。

そして自分も子ども時代にそんな疑問をもったことや、社会に出てみて「学習する意味を嫌と言うほど知った」とか「学習をしていてこんな良かったことがあった」といった経験談も交えてお話をしたらお子さんの心に響くのではないでしょうか。

4章 子どもの勉強する意味がないという疑問に大人はこう答えよう

小学生でも中学生でも、

「勉強の意味は何だろう?」

「なんで子どもは夜も頑張らなきゃダメなの?」

そういう疑問を持つことはとても素晴らしいことだと思います。

そんな貴重な疑問を、大人が知っている知識をポンと与えてしまっては価値が半減してしまいます。

どうぞお子さんが自分で自分なりの答えを見つけることができるように上手にサポートしてみてください(^^)/